日前,《环球时报》社隆重推出2010-2011“环球时报总评榜”,其中“最受全球关注中国公司榜”有50家中国企业、4家中央电力企业入围,国电集团占据了重要一席,彰显出不俗的发展实力和社会影响力。

数字为证:看装机容量,截至2011年4月底,国电集团以9698万千瓦占据了全国市场份额的10%左右;看经营业绩,2010年,在燃料成本上涨影响利润117.5亿元的情况下,国电集团实现利润总额60.9亿元,资产负债率同比降低0.45%,在五大发电集团中居于前列。处于电力行业整体性亏损的严峻形势下,国电集团为之付出的努力可见一斑。

谋定而后动。翻阅国电集团近几年的发展日志,“战略转型”可以说是最突出的核心词汇。“以大力发展新能源引领企业转型”,作为国电集团危中求机制定的发展战略,实施已有三年,正逐步进入成效渐显的时期:电源结构持续优化,煤炭、科技环保、金融、物资物流、煤化工、电厂资源综合利用等相关产业快速发展,不但为其挺进世界企业500强奠定了坚实的基础,更成为其进一步提升综合盈利能力、抢占市场竞争制高点的源泉和动力。

突出:大力发展新能源

最近,有一则消息颇让国电人振奋。综合丹麦BTM咨询公司今年3月的统计资料,2010年国电集团的风电装机容量跃居世界第二,达895万千瓦,且在全球风电装机容量前三甲企业中,装机容量增速最快,去年新增360.5万千瓦,远高于其他两家。而据4月的最新资料,895万千瓦已更新至921.6万千瓦,投产容量、发电量与效益在国内依然居于首位。

风电以“年均增长则近80%”的速度扶摇直上,得益于“以大力发展新能源引领企业转型”的战略执行,也为国电集团扭转不利的经营局面注入了一针强心剂。主营风电业务的龙源电力,2010年克服风电限电压力,实现利润总额32亿元,同比增加64%,是国电集团的第一利润大户,“远超原定的2010年17.7亿元的利润目标。”龙源电力总经理谢长军表态说。

国电集团总经理朱永芃在记者采访中明确表示,会以龙源电力为平台继续整合国电旗下的风电资产,初步形成“集团公司战略引领、专业公司服务保障、分(子)公司全方位推进”的风电开发格局。按照发展规划,龙源电力将于2015年风电装机规模达到世界第一,成为国际一流的以风电为主的新能源发电集团。身为“亚洲品牌500强”,并从2008年度的第300位跃升至2010年度的第89位——前100强中唯一一家新能源企业,龙源电力有足够的底气立下这样的理想目标。

当前,国电集团正积极进行海外风电项目的开发布点,南非风电项目储备容量达到160万千瓦;与美国UPC管理集团签署了《风电领域战略合作框架协议》,共同开发、建设及运营7个规划装机总容量超过107.5万千瓦的风电合作项目。

毋庸置疑,风电已成为国电集团的“金字招牌”,不仅为企业转型搭建了更好的起跳平台,同时更加坚定了其大力发展新能源的信心。

事实上,在国际金融危机引发新的科技革命和产业变革的全球背景下,以新能源为核心的战略性新兴产业面临巨大的发展机遇。国电集团的制胜之处,或许正在于紧紧抓住了这个机遇。在国电集团的发展词典里,新能源并不仅仅是一种资源,更意味着一种新的能源利用方式,既包括风电、太阳能、生物质能等新的能源,又包括对传统能源进行技术变革所形成的新能源。在战略层面上,要形成充分发挥自身优势,培育以新能源和高科技为特色的核心竞争力,抢占新能源竞争制高点的总体构想。在战略执行上,投资要向新能源倾斜。

战略引领之下,一条富有国电特色的清洁能源之路向远延伸。据悉,国电集团新能源和可再生能源比重已占总装机的20.2%,其中,水电装机突破1000万千瓦,形成了以大渡河为龙头、大中小并举的水电开发格局;生物质、光伏、地热在运装机分别达到14.4万千瓦、2.2万千瓦、2000千瓦。

在今年的一季度经济活动分析会上,国电集团总结了近几年企业发展形成的“独具特色的五大竞争优势”,“种类最全、技术最优、效益最好”的新能源被排在首位。根据“十二五”的发展规划,国电集团将大力发展水电,加快发展风电,优化发展火电,积极发展太阳能、核电等新能源,继续推进电源结构战略性调整。

身处关系国计民生的能源产业,国电集团的一举一动尤其惹人关注。抢先一步占领新能源发展高地,国电的转身可称完美。

突起:科技环保树品牌

我国过去的能源战略的关注重心一直是如何供应能源,也就是常说的“以煤炭为基础、电力为核心”,而现在则处处彰显低碳理念,力倡“以节能为第一”。在“十二五”能源规划中,节能环保是一条再清晰不过的主线。

在绿色的主旋律下,电力企业既要坚决落实国家政策,又要保发电,还要争效益,肩上担子的重量前所未有。力树负责任央企形象,国电集团找到的是同开几把锁的“万能钥匙”——高新技术。

近年来,即使在资金和企业经营十分困难的情况下,国电集团的投资风向标和支持力度也坚决指向新能源和节能环保产业,新能源、节能、环保、信息化四大科技产业集群快速突起,20多项自主知识产权的核心技术让其在激烈的市场竞争中占据了突出的品牌优势。

“节能减排、新能源已经是全世界的发展方向,而科环的主业就在于此。”国电科环集团副董事长叶伟芳在记者采访时开场道。资料显示,科环集团的前身——龙源电力环保技术开发公司成立于1993年,当时是原电力部下属最早一批开展电力企业技术改造和技术开发的科技型企业之一。2002年国电集团组建后,紧抓新能源、节能环保、低碳技术等产业新一轮发展机遇,于2004年对下属高科技产业进行整合重组,成立了科环集团,专门致力于做大做强科技环保产业。科环集团,这个国电集团的高科技“龙头”,很快成长为电力科技环保领域兼具综合服务与自主创新能力的领军型企业,旗下一批行业知名品牌迅速崛起。

联合动力,集大型风电机组设计研发、生产制造、销售服务于一体,成立三年国内市场占有率就跃居前三甲,进入了世界前十,这样的成长速度在我国已有十几年历史的风机制造业屈指可数。2010年,联合动力在“APEC中小企业价值榜”评选中,成功进入“年度成长标杆企业20强”。如今,联合动力拥有风电技术领域一流的研发服务平台——“风电设备及控制国家重点实验室”,拥有七大风电设备生产、研发基地,十足的发展后劲依然值得期待。

提起龙源技术的等离子点火技术业内几乎无人不知。“烟台龙源等离子点火的市场占有率在国内已高达90%,这是很难想象的一个数据,技术在国际上也堪称一流。”叶伟芳谈及时提高了声调。据悉,作为一种代替传统的燃油点火技术,等离子发生器在技术上要求打出的电弧能够持续稳定地工作,让电弧不停地闪下去,这是一个世界级难题,而烟台龙源成功破解了它。2010年,龙源技术登陆创业板,发行价为每股53元,首日开盘价为每股85元,收报83.58元,上涨57.7%,已然是一只绩优股的表现,而这也是我国电力央企节能环保板块首次成功登陆创业板。

还有龙源环保,在国内海水脱硫市场份额高达90%,脱硫特许经营技术水平、项目装机容量均居行业首位,而且打破了国外技术垄断,实现了脱硝关键技术——催化剂的国产化,脱硝催化剂产能和市场销售量国内领先。

此外,在当前据称有4000亿元“巨大蛋糕”的合同能源管理市场,国电科环也是当仁不让的领军者,不仅是国内火力发电行业首家开展大型合同能源管理项目的节能服务公司,也是首家具备节能工程设计、工程施工、项目融资能力的专业化节能公司。

国电集团的战略侧重获得了丰厚的回报。从2008年的3亿元,到2009年的5亿元,再到2010年的10亿元,科环的利润节节攀升。利润之外,更值得国电人欣喜的是,产学研用横向联合、协同创新的科技工作机制的初步建立,将为集团转型提供更强有力的深层次支撑。截至目前,国电集团拥有3家科研院所、4个国家级研发中心、5位列入国家“千人计划”的专家。

“墙内开花墙外香”,国电集团的节能环保技术及产品相继走出国门,截至2010年,已有15个境外项目,遍布10个国家和地区。

突围:深化“双学”促挖潜

新能源也好,高新科技也罢,毕竟都不是发电企业的传统产业。占据最大板块的火电,是发电企业提升效益的关键所在,也是最为忧心的中心焦点。

在国电,“双学”是挖潜增效、力促转型的重要“法宝”。

4月19日,国电集团第一期火电企业厂长“双学”活动培训班在江阴苏龙公司开班,国电集团党组书记乔保平出席开班仪式,并深入苏龙公司生产一线调研,提出了“从‘点滴’入手积累竞争优势”、“以推动新一轮的思想解放,观念转变,找准电厂转型的关键点和着力点,促进集团公司加快推进企业转型和转变发展方式”等具体要求。

5月6日,国电集团总经理朱永芃担着同样的任务来到苏龙,这也是他4月初率调研组赴江苏区域所属电厂调研后第二次来到苏龙。在第二期火电企业厂长“双学”活动培训班上,朱永芃再次号召系统各单位进一步“学精髓、学本质,促转型、再挖潜”,深入挖掘和提炼苏龙经验的新内涵,牢固树立电厂转型挖潜永无止境、止于至善的理念,牢牢把握工作主动权。

据悉,这次培训是2008年开展“双学”活动以来的再深入,也是国电集团成立以来首次举办的大规模、高层次专题培训。

时隔两年多,陶建华——这个年约60的“大”人物,苏龙——这家6台机组总装机121.5万千瓦的“小”公司仍旧左冲右突,引领着发展的潮头。

在国电集团的年度工作报告中有这样一段描述:在2008年全国火电厂全面亏损的情况下,苏龙公司仍然盈利3亿元,2009年,以仅占国电集团总装机容量1.5‰的份额实现了国电集团总利润的10%。1.5‰与10%,两个对比悬殊的数字充分显示出陶建华的魄力与苏龙的实力,只是稍显抽象。从火电企业的“口粮”——煤的变化,或可以管中窥豹,更加具体形象地透视出苏龙的成功路径。

保供、控价是应对“煤荒”、煤价高企的基本方向,陶建华在这上面做足了文章。“机组在满负荷的时候烧点好煤无可厚非,但是在部分出力或者待机的时候,为什么不能让锅炉吃点‘杂粮’。”有了这个想法后陶建华立即行动起来,并找到了一种很实惠的“杂粮”——煤泥。作为选煤厂的下脚料,煤泥当初的遭遇跟电厂的粉煤灰差不多,因为装运、存放都是难题,还污染环境,如果能废物利用便能享受国家的退税政策。经过设备改造,苏龙公司135MW系列机组的煤泥掺烧率高达60%。然而,就连煤泥也着煤价攀升“平步青云”。凭着与市场对接的警觉与敏锐,陶建华又发现了时价每吨比其它同热量煤种低100多元的褐煤,于是立即安排褐煤掺烧攻关试验,得出一整套详尽可靠的技术参数,在33万千瓦机组试烧,三天之内掺烧比例就达到了60%,当月燃煤总成本降低2500万元左右。

如果说掺烧是一种有效应对,储煤则是苏龙的大胆出击。秉持“储煤也是经营”的理念,苏龙公司密切关注市场变化,瞄准时机进煤,因地制宜储煤,创新方式堆煤,并针对客户的个性化需求进行煤炭销售,取得了显著的经营效益。资料显示,苏龙公司发电年耗煤量约400万吨年采购煤量则接近1000万吨,每年有500万吨左右的煤经过具有自主知识产权的原煤分选技术分选,销往长三角地区。细看苏龙的利润构成,发电的利润贡献率不断下降,热力和煤炭销售的利润贡献则由2009年的不足20%增加到目前的接近50%。这样的变化,与苏龙不断创新,大胆突破,紧紧围绕电力、燃料、资金、热力“四个市场”,转变传统经营模式,合理构建产业格局休戚相关。

一枝独秀不是春。早在2008年11月,国电集团就做出了“学习苏龙公司经验、学习陶建华同志事迹,推进企业转型、实现扭亏增盈”的重要决定,以“六种意识、两种精神”树立起学习的标杆,号召系统单位“不等不靠,眼睛向内”深入挖潜,一一求解燃料管理、技术改造、亏损治理、成本控制等各个难题。

如火如荼的“双学”活动很快取得了成效。2009年国电集团亏损面从2008年的72%下降到26%,21家分子公司17家盈利。2010年,仅商业储煤与配煤掺烧就为国电集团节约燃料支出约35亿元。

当前,作为国电集团在新的起点上转型挖潜的重要举措,“双学”仍在深入……

突破:打造协同产业链

火电为什么亏损?这个症结的错综复杂程度远超乎局外人的想象,而即使深知症结所在,时下也很难找到十全九美的解决之道。

在攻坚克难中且行且思,国电集团“以大力发展新能源引领企业转型,以建设创新型企业推动发展方式转变,建设一流综合性电力集团”的战略体系日益完善。在“一流综合性电力集团”的蓝图之下,国电集团坚持优化电源结构的同时,充分发挥集团的整体优势,积极打造协同发展的上下游产业链,煤炭、科技环保、金融、物资物流、煤化工、电厂资源利用等相关产业得到了快速发展,产业结构逐步升级。

特别是向上游回溯快速布局煤炭领域,确实让国电集团在“市场煤”与“计划电”的深层矛盾中赢得了一定的回旋空间。截至2010年,国电控股煤炭资源140亿吨,同比增加8亿吨,控股煤炭产量4700万吨,同比增长34%。其中,仅在内蒙古区域就拥有煤炭储量79.7亿吨、煤炭产能4490万吨,分别占集团的56%与99.7%。国电在内蒙古的丰硕成果源自三次漂亮的重组之战:先是2008年6月成功重组拥有19亿煤炭资源储量的平庄煤业,实现了煤炭“零”的突破;紧接着于一年后重组内蒙古能源发电投资有限公司,将3家优质煤矿收入囊中;之后半年并购锡林河化工公司,再次强化了在内蒙古的煤炭、化工产业发展基础。正是通过增资重组、并购等“大手笔”,国电“三片一线”的煤炭产业格局初步形成,煤炭收益正成为其重要的利润增长点。

与此同时,国电集团积极发展靠近电厂的煤矿和煤电一体化项目,以及配套的煤化工项目。目前,颇受瞩目的英力特宁东煤基多联产基地已正式开工。这个自2008年初开始全面规划的能源化工基地,覆盖三大产业链、九个多联产装置、30多个产业项目,约用6年时间分两期建成。

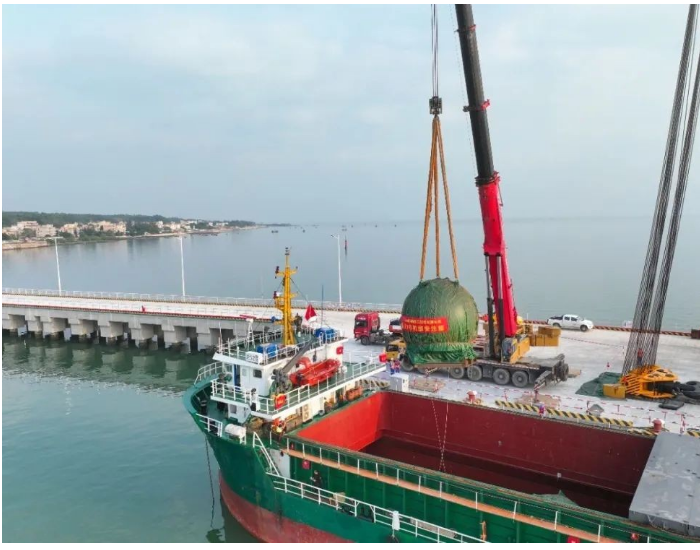

煤炭运输是产能增量后接踵而至的制约因素。下水煤体系,正成为国电推进配套铁路项目之外煤炭运输的重要渠道。5月1日,“国电22轮”,这个国电燃料公司海运船队的新成员,满载6.8万吨电煤,驶出秦皇岛港,驶往福州江阴电厂,开始了它的首次航行。截至目前,国电燃料公司作为国电集团的专业公司,拥有海运船队、运营船舶25艘,年海运能力达3200万吨;拥有港口码头中转储配基地5个、区域储配煤场6个,储煤能力达460万吨。此外,为完善煤炭调运网络,国电集团还大力推进区域储煤中心建设,湖北沙市储配煤场一期已建成投运。可以说,国电集团的煤炭网络已经初步织就。

除了煤炭,金融、物资等相关产业的协同发展,也为国电效益提升注入了新鲜的活力。通过成功并购瑞泰人寿、相对控股石嘴山银行、发起设立“长江保险”公司、稳健投资瑞银证券、积极推进信托基金公司的设立重组等系列举措,国电资本控股公司实现了金融业务多项突破,初步形成了企业财务、银行、保险、信托为主的多元化金融平台。国电物资集团的服务范围也随着产业链的延伸不断拓展,深入到煤化工、多晶硅等多个领域。

沧海横流,方显英雄本色。转型,作为一项长期、复杂的系统工程,从未如此迫切。国电集团困中求变,不懈求索,逐步形成了涵盖新能源、高新技术产业、企业挖潜、资本运作、战略创新和管理理念创新的“独具特色的五大竞争优势”,已然成为企业转型的“排头兵”。